Mit Drohnen über dem Mittelmeer: Palmes Stimmen von der Gaza‑Flottille

Eine Frau aus Palma filmt in der Nacht vom Deck: „Alarmstufe Rot“. Auf Mallorca wird aus Sorge Diskussion – nicht nur über Politik, sondern über Schutz, Haftung und psychische Folgen für Freiwillige, die mit kleinen Schiffen in ein hohes Risiko fahren.

Mitten auf dem Meer: Alarmstufe Rot und die Stimmen aus Palma

Es ist kurz nach Mitternacht in Portixol. Straßenlaternen werfen einen fahlen Schimmer auf die Bucht, ein Handy flackert, und ein Video läuft durch WhatsApp‑Gruppen: Eine Frau aus Palma, das Deck hinter ihr nur schwach beleuchtet, die Stimme vom Wind gedämpft. „Alarmstufe Rot“, sagt sie – wach, trotz Müdigkeit. Man hört das Meer, das an den Rumpf schlägt, irgendwo ein dumpfer Einschlag. Für viele auf der Insel sind das inzwischen keine fremden Bilder: Es sind Nachbarinnen, Freundinnen, Leute aus dem Club am Hafen, die losgefahren sind, um Hilfe zu bringen.

Die zentrale Frage

Wie schützt eine demokratische Regierung Bürgerinnen, die sich humanitär engagieren, wenn sie in ein hochriskantes internationales Konfliktfeld fahren? Diese Leitfrage geht seit Tagen durch Cafés, Werkstätten und den Fischmarkt in Santa Catalina. In den Kneipen hört man sie zwischen dem Klirren der Espressotassen und dem Gespräch über den nächsten Tramuntana‑Sturm.

Was an Bord wirklich passiert – mehr als Schlagzeilen

Aus Berichten und Mitschnitten ergibt sich ein Bild, das über Protestpostkarten hinausgeht: wiederholte Überflüge mit unidentifizierten Drohnen, nächtliche Explosionen in der Nähe, ständig überwachte und gestörte Kommunikation. Helferinnen sprechen von psychologischer Kriegsführung – Schlafentzug, Unsicherheit, absichtliches Einschüchtern. Kaffee bleibt kalt, Befehle werden im Flüsterton gegeben, aber immer wieder klingt auch Hoffnung durch: die Hoffnung, wenigstens ein paar Kartons mit Medikamenten oder Babynahrung an Bord zu bekommen.

Was kaum beachtet wird

Die öffentliche Debatte dreht sich schnell um große Gesten: Kriegsschiffe, Appelle, Statements. Was zu kurz kommt, sind die praktischen Sicherheiten für private Helferinnen: Wie sind sie versichert? Wer zahlt eine medizinische Evakuierung? Gibt es psychologische Nachsorge, wenn die Nachtwache Traumata hinterlässt? Auf Mallorca sitzen Eltern, Partner und Kinder in Port de Sóller oder Son Espanyol und warten – oft ohne klare Antwort darauf, wer im Notfall eingreift. Informationen über recent events finden sich beispielsweise unter Festnahmen auf See.

Politik, Marine und die Kluft zwischen Ankündigung und Praxis

Italien entsandte eine Fregatte, Spanien ein Kriegsschiff – offiziell, um auf See eingreifen zu können und Völkerrecht zu schützen. Doch Menschen an Bord berichten von einer überlebenswichtigen Distanz: Präsenz allein reicht nicht. Schutz braucht definierte Einsatzregeln, abgestufte Eskalationspläne und vor allem transparente Kommunikation mit den Angehörigen an Land. Solche Regeln fehlen oder sind für Freiwilligenaktionen nicht praktikabel formuliert.

Konkrete Risiken und ein neues Gefährdungsmuster

Das östliche Mittelmeer hat sich verändert: vernetzte Drohnen, elektronische Störsysteme, moderne Aufklärungstechnik. Für zivile Schiffe bedeutet das neue, subtile Gefährdungen – nicht nur direkte Treffer, sondern Einschüchterung durch nächtliche Überflüge oder gezielte Kommunikationsstörungen. Die Flottille operiert in einem Rechtszwischenraum: weder reguläres Seenotgebiet noch klar definierter humanitärer Korridor. Diese Mischung aus rechtlicher und technischer Unsicherheit verstärkt das Risiko. Genauere Informationen hierzu sind in dem Artikel über die Gaza‑Hilfsflotte zu finden.

Was lokal zählt: Warum Mallorca betroffen ist

Die Verbindungen auf der Insel sind persönlich. Hier kennt man die Geräusche einer Nachtwache im Hafen, den Duft von Seetang nach einem Tramuntana‑Sturm und die stumme Sorge von Familien, die an einem Samstagabend auf eine Nachricht warten. Bootseigner aus Port de Sóller telefonieren mit Freiwilligen, Cafés in Palma leuchten auf, wenn neue Bilder eintreffen. Das macht das Thema nicht abstrakt, sondern unmittelbar: Es sind Menschen aus der Nachbarschaft, die sich in Gefahr begeben. In den letzten Wochen kam es zudem zu Drohnenüberflügen in Palma, die die Situation weiter komplizieren.

Vorschläge statt Ohnmacht: Was jetzt helfen würde

Die Debatte braucht konkrete Antworten. Vorschläge, die hier auf der Insel und an Bord mehrfach genannt wurden: ein verbindlicher staatlicher Einsatzplan zur Begleitung und Evakuierung ziviler Missionen; eine gesetzlich verankerte Informationspflicht gegenüber Angehörigen in den Häfen; finanzielle Absicherung durch spezielle Versicherungen oder Notfallfonds; EU‑Koordination für humanitäre Korridore und unabhängige maritime Beobachtermissionen; verpflichtende psychologische Nachsorge für beteiligte Freiwillige. Technisch wären bessere Satellitenkommunikation, redundante Notrufsysteme und klar definierte medizinische Evakuationspläne elementar. Aktuelle Berichte über die Entwicklungen dieser Themen sind unter Drohne über Flughafen Palma zu finden.

Ein realistischer Ausblick

Die Flottille bleibt riskant, aber sie zeigt auch etwas anderes: Wenn ziviler Mut auf militärische Realität trifft, offenbaren sich die Lücken demokratischer Schutzmechanismen. Mallorca kann das nicht nur passiv miterleben. Die Insel hat die Möglichkeit, die Diskussion zu versachlichen: weg von symbolischen Appellen, hin zu konkreten Regeln, Schutzmaßnahmen und Verantwortungsketten. Nicht zuletzt sollten die Behörden hier auf der Insel klare Informationswege schaffen, damit Angehörige nicht im Ungewissen bleiben.

Und bis Verbesserungen kommen, bleibt das Bild einer kühlen Nacht: Scheinwerferkegel, müde Stimmen, die trotzdem weitermachen. In Palma zieht man die Jacke fester, hört das Meer und fragt entschlossen: Wer sorgt dafür, dass Engagement nicht mit Unterschätzung bestraft wird?

Ähnliche Nachrichten

27 Jahre, ein Ja und die Insel als Zeugin: Peggy Jerofke und Steff Jerkel feiern auf Mallorca

Nach langem Auf und Ab wollen Peggy Jerofke und Steff Jerkel am 26. Juni im Osten Mallorcas heiraten. Eine kleine, elega...

Jan Hofer auf Mallorca: Heimweh nach Vollkorn — und trotzdem angekommen

Der 75-jährige TV-Altstar lebt mit seiner Frau auf der Insel, legt kleine Heimatausflüge nach Can Pastilla ein und vermi...

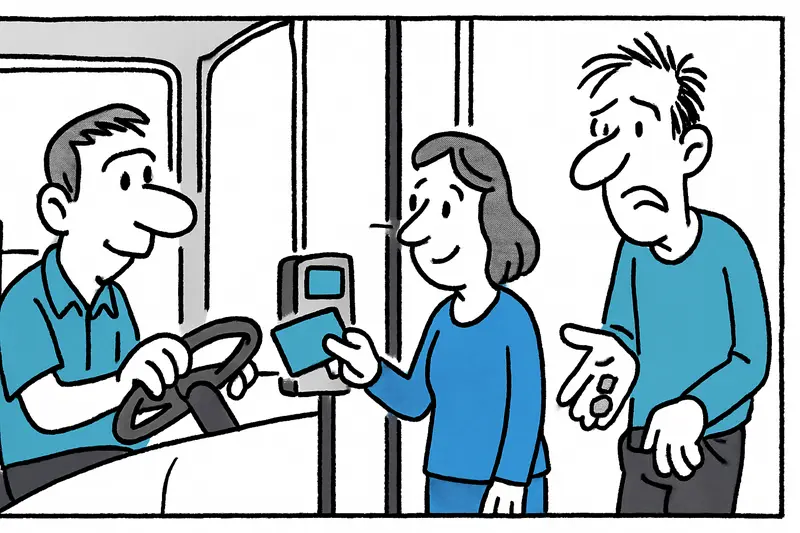

Kartenzahlung in Palmas Stadtbussen – Erleichterung oder Ärgernis?

Die EMT rollt Kartenleser in Palmas Bussen aus: schon rund 134 Fahrzeuge, Rabattregeln für Gruppen – aber auch das Ende ...

Kniehohes Wasser an der Playa de Palma: Was tun gegen die wiederkehrenden Überschwemmungen?

Sintflutartige Regenfälle überschwemmten die Playa de Palma, Fußwege standen kniehoch unter Wasser. Eine Bestandsaufnahm...

Llucmajor macht Strände startklar: neue Schilder, geschnittene Palmen und Vorarbeit für die Sommersaison

In Llucmajor laufen Vorbereitungen für die Badesaison: Im Arenal wurden Palmen geschnitten, 16 Badebereiche bekommen Inf...

Mehr zum Entdecken

Entdecke weitere interessante Inhalte

Erleben Sie beim SUP und Schnorcheln die besten Strände und Buchten auf Mallorca

Spanischer Kochworkshop in Mallorca