Wenn die Strände zu Notaufnahmen werden: Balearen fordern EU‑Hilfe in der Migrationskrise

Über 6.000 Menschen in 327 Booten kamen seit Jahresbeginn auf die Balearen — und die Inseln schlagen Alarm. Palma verlangt von Brüssel nicht nur Worte, sondern konkrete Hilfe: mehr Personal, transparente Daten und schnelle Lösungen für unbegleitete Minderjährige. Ein Blick auf Probleme, blinde Flecken und praktikable Schritte vor Ort.

Wenn die Strände zu Notaufnahmen werden — ein Hilferuf aus Palma

Die Zahlen sind nüchtern, das Bild dahinter eher laut: 6.030 Menschen in rund 327 Landungen seit Jahresbeginn. Für Mallorca bedeutet das nicht eine abstrakte Statistik, sondern übervolle Aufnahmeeinrichtungen, erschöpfte Ehrenamtliche und Gemeinden, die Bettwäsche, Windeln und einen Plan brauchen — oft mitten in der Nacht. Auf der Promenade von Portixol riecht man den Kaffee der Freiwilligen, hört das Scharren von Decken und sieht, wie Cala Mayor temporär wie ein Depot für Notfallgüter wirkt.

Die Leitfrage

Die zentrale Frage, die jetzt über Palma, Madrid und Brüssel schwebt, lautet: Wie kann ein Inselarchipel mit begrenzten Ressourcen schnell und menschenwürdig reagieren, ohne dass die Folgeprobleme — überfüllte Heime, psychische Belastungen bei Kindern, volunteer burnout — die nächste Krise auslösen?

Was die balearische Regierung verlangt

Die presidenta der Balearen hat in Brüssel klar gemacht, was fehlt: mehr Personal an den Grenzen, verstärkte Einsätze der Grenzschutzagenturen und vor allem Unterstützung bei der Aufnahme besonders schutzbedürftiger Menschen — etwa unbegleiteter Minderjähriger. Gefordert werden außerdem bessere Informationen: Zugriff auf Flug‑ und Schiffsprotokolle, um Ankünfte vorab koordinieren zu können. Lokal hört man oft: „Wir brauchen Planungssicherheit, keine Überraschungen am Wochenende.“ Zudem wird auf die steigenden Bootsankünfte hingewiesen, die den Druck auf die Infrastruktur erhöhen.

Was selten genug diskutiert wird

Im öffentlichen Diskurs bleiben einige Aspekte zu kurz. Erstens: Die Verschiebung der Herkunftsländer — mehr Menschen aus Ländern südlich der Sahara — bringt andere Schutz‑ und Gesundheitsbedürfnisse mit sich. Zweitens: Die Grenze zwischen humanitärer Hilfe und normalem Verwaltungsaufwand verschwimmt schnell; Sozialdienste werden zu Krisenmanagern ohne Notfallbudget. Drittens: Die psychische Versorgung von Minderjährigen ist knapp, und die Einrichtung kindgerechter Unterkünfte dauert. Viertens: Die Ankünfte treffen eine touristische Insel mitten in der Saison — das schafft Konkurrenz um Personal, Unterkünfte und medizinische Kapazitäten. Ein aktueller Bericht über flüchtlingsboote auf den Balearen zeigt, wie drängend die Situation ist.

Der Alltag vor Ort

Engagierte Helferinnen und Helfer legen nachts Decken aus, führen Listen, telefonieren mit Behörden; morgens sind die Thermoskannen leer, die Gemeinden ausgezehrt. Jugendheime melden Überbelegungen, Pflegefamilien sind rar. Die Geräusche sind vertraut: das Meer, Motorboote, das Klingeln des Mobiltelefons mit einer neuen Meldung. Das alles passiert neben dem Café an der Strandpromenade, wo Gäste weiter ihren Espresso trinken — ein Stück Normalität neben einer humanitären Herausforderung.

Konkrete, praxistaugliche Vorschläge

Was jetzt nötig ist, sollte praktikabel und sofort umsetzbar sein. Einige Vorschläge:

- Transparente Vorab‑Information: Ein digitales Dashboard, das lokale Behörden und Rettungsdienste mit Echtzeitdaten zu erwarteten Ankünften versorgt.

- Mobilstationen und schnelle Infrastruktur: Bereits eingerichtete mobile Aufnahmezentren (Containermodule, sanitäre Einrichtungen), die bei Bedarf kurzfristig aktiviert werden können.

- Schwerpunkt auf Kinderschutz: Vorrangige Überstellung unbegleiteter Minderjähriger in strukturierte Unterbringungen auf dem spanischen Festland, begleitet von psychosozialer Betreuung.

- Finanzielle Soforthilfen: Notfallfonds für Gemeinden, damit sie schnell Betten, Verpflegung und transportfähige Lösungen einkaufen können.

- Freiwilligen‑Support: Trainings, feste Schichten und psychologische Nachsorge für Ehrenamtliche, damit Helfen nicht in Burnout endet.

Warum schnelle EU‑Hilfe nützt

Eine klar koordinierte Antwort entlastet nicht nur die Inseln, sondern schützt Menschenwürde und beugt langfristigen sozialen Spannungen vor. Wenn Brüssel und Madrid helfen, indem sie Personal, Datenzugang und Finanzmittel bereitstellen, können die Balearen planbar reagieren — und die Strandpromenaden bleiben Orte des Alltags, nicht permanente Notaufnahmen.

Ausblick

Realistisch ist: Es gibt keine einfache, kurzfristige Lösung für die Migrationsbewegungen im westlichen Mittelmeer. Aber es gibt Schritte, die schnell Wirkung zeigen können — Transparenz, mobiles Material, Priorisierung von Kinderschutz und ein abgestimmter finanzieller Mechanismus. Sonst droht, was lokale Vertreter befürchten: eine Krise, die aus der Summe kleiner Überraschungen entsteht. Auf Mallorca gehört dazu auch die Sorge der Ehrenamtlichen, deren Augenringe man am nächsten Morgen am Hafen wiedersehen wird — und die Frage, ob Europa diesmal mehr als Worte liefert.

Am Ende bleibt ein Bild: Freiwillige, die auf der Promenade Tee ausgeben, Beamte, die Pläne zeichnen, und das Meer, das unbeirrt weiterrollt. Die Herausforderung ist, dass diese Szene nicht dauerhaft zum Alltag werden darf.

Ähnliche Nachrichten

27 Jahre, ein Ja und die Insel als Zeugin: Peggy Jerofke und Steff Jerkel feiern auf Mallorca

Nach langem Auf und Ab wollen Peggy Jerofke und Steff Jerkel am 26. Juni im Osten Mallorcas heiraten. Eine kleine, elega...

Jan Hofer auf Mallorca: Heimweh nach Vollkorn — und trotzdem angekommen

Der 75-jährige TV-Altstar lebt mit seiner Frau auf der Insel, legt kleine Heimatausflüge nach Can Pastilla ein und vermi...

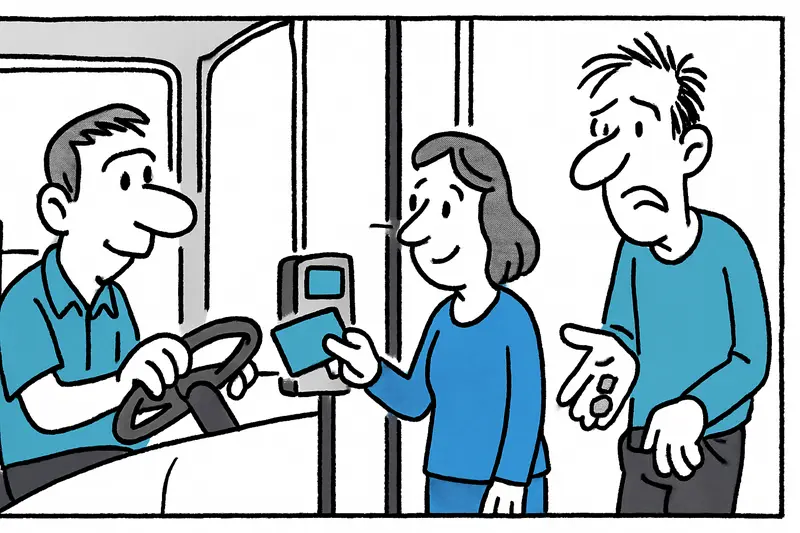

Kartenzahlung in Palmas Stadtbussen – Erleichterung oder Ärgernis?

Die EMT rollt Kartenleser in Palmas Bussen aus: schon rund 134 Fahrzeuge, Rabattregeln für Gruppen – aber auch das Ende ...

Kniehohes Wasser an der Playa de Palma: Was tun gegen die wiederkehrenden Überschwemmungen?

Sintflutartige Regenfälle überschwemmten die Playa de Palma, Fußwege standen kniehoch unter Wasser. Eine Bestandsaufnahm...

Llucmajor macht Strände startklar: neue Schilder, geschnittene Palmen und Vorarbeit für die Sommersaison

In Llucmajor laufen Vorbereitungen für die Badesaison: Im Arenal wurden Palmen geschnitten, 16 Badebereiche bekommen Inf...

Mehr zum Entdecken

Entdecke weitere interessante Inhalte

Erleben Sie beim SUP und Schnorcheln die besten Strände und Buchten auf Mallorca

Spanischer Kochworkshop in Mallorca